第14回けいはんな万博セミナー・未来創造セッション2025レポート#1 文化編

2025年6月28日、けいはんなプラザで「未来創造セッション2025」が開催されました。このセッションは、けいはんな万博開催を受け、立場や世代を超えて集まった参加者たちが、未来に向けての課題や可能性について語り合う対話の場。企業、行政、大学、地域実践者、学生など、多様な人々が集い、価値観の交差点となる時間が紡がれています。

「文化編」と銘打たれた今回のセッション。冒頭の挨拶では、企画団体の一つである株式会社けいはんな 代表取締役社長・荒木康寛氏が、「お茶と平和」というテーマに触れ、6月15日にけいはんなホールで開催された、裏千家前家元・千玄室大宗匠の講演会でのエピソードを紹介しました。

千大宗匠は、同志社大学在学中に戦地に赴き、特攻に向かう友人に最後のお茶を振る舞ったというご自身の原体験をもとに、以後70カ国・300回以上に及ぶ「お茶外交」を実践されてきたとのことです。

けいはんな地区の名産でもある「お茶」が、いかに平和の象徴となり得るのか。この日の対話では、その問いに向き合う展開が期待されました。

「文化とは何か」を問い直す――『新・けいはんな風土記』発刊に寄せて

まず語られたのが、1893年のシカゴ万博。世界宗教者会議が開かれ、インドの宗教家ヴィヴェーカーナンダが注目を集めたこと、そしてその思想が岡倉天心にも影響を与えたことを紹介し、万博は単なる展示ではなく「世界平和と対話」を考える場であったと述べました。その流れをくむものとして、2025年の大阪・関西万博も平和のあり方を問う機会と位置づけます。

そのうえで、小路田氏はけいはんな地域の持つ二つの特色に注目しました。ひとつは「お茶の文化」です。茶葉の生産から製品化、そして茶道に至るまでが一貫して行われるこの地域では、お茶が争いを避けるための手段であり、対話を促す文化として平和に資するものであると語りました。

もうひとつは「学研都市」の存在です。科学技術の多くが軍事に端を発してきた歴史を踏まえながらも、日本は平和国家として発展してきたことに触れ、平和的な技術の在り方を体現する地域として、学研都市の意義を語りました。

こうした文脈の中で、戦争の中心でありながら、同時に対話や自治の文化が育まれた地域としてのけいはんなの姿を描きます。1485年の山城国一揆に象徴される住民自治や、そこから生まれた茶の湯・能といった対話の文化は、一休宗純の思想を起点に、村田珠光、武野紹鷗、千利休へと受け継がれていったと語りました。

小路田氏は最後に岡倉天心の『茶の本』と「Tea is one」という言葉を紹介。お茶を対話と共生の象徴とする文化的な価値を改めて強調し、万博という機会を通じて、日本が平和と文化を世界に発信する意義を力強く訴えました。

一休の心にふれる――禅と文化の交差点で

酬恩庵一休寺の田邊宗一住職は、「お茶と平和」をテーマに、一休禅師の人物像と思想について語りました。まず、一般に知られるアニメの「一休さん」と、実際の一休禅師との違いに触れ、後者が室町時代を生きた実在の人物であり、政治から距離を置き、禅僧として生きた背景を紹介しました。

6歳で出家し、禅修行と詩作に秀でた一休は、21歳で悟りを得たとされます。晩年は酬恩庵に身を置き、仏教の教えを守りながらも、世俗と交わる自由な姿勢で民衆に禅の精神を伝えました。また、大徳寺の復興にも尽力しました。

一休の姿勢は、常識を覆す発想の転換=「頓智」に表れています。頓智に数々の比喩が用いられるように、物事の裏側を見る視点を取り上げ、「今この瞬間を生きること」が未来につながると説いた姿勢が強調されました。

能との関係では、観阿弥・世阿弥から続く系譜の中で、一休と観世流3代目・観世伝之との関係にも触れ、能楽台本への関与や、大徳寺を舞台とした文化活動にも言及。一休寺が、能・茶・連歌の交差する文化サロンのような場であったことが語られました。

最後に、一休禅師の口ぐせ「よかろう」について紹介し、他者との比較ではなく「自分の今」を肯定する姿勢が重要だと説きました。日々の暮らしの中で、感謝とともに生きる心のあり方が、平和への一歩になるという、穏やかでありながら力強いメッセージで締めくくりました。

和束町と福寿園の挑戦──お茶がつなぐ地域の未来

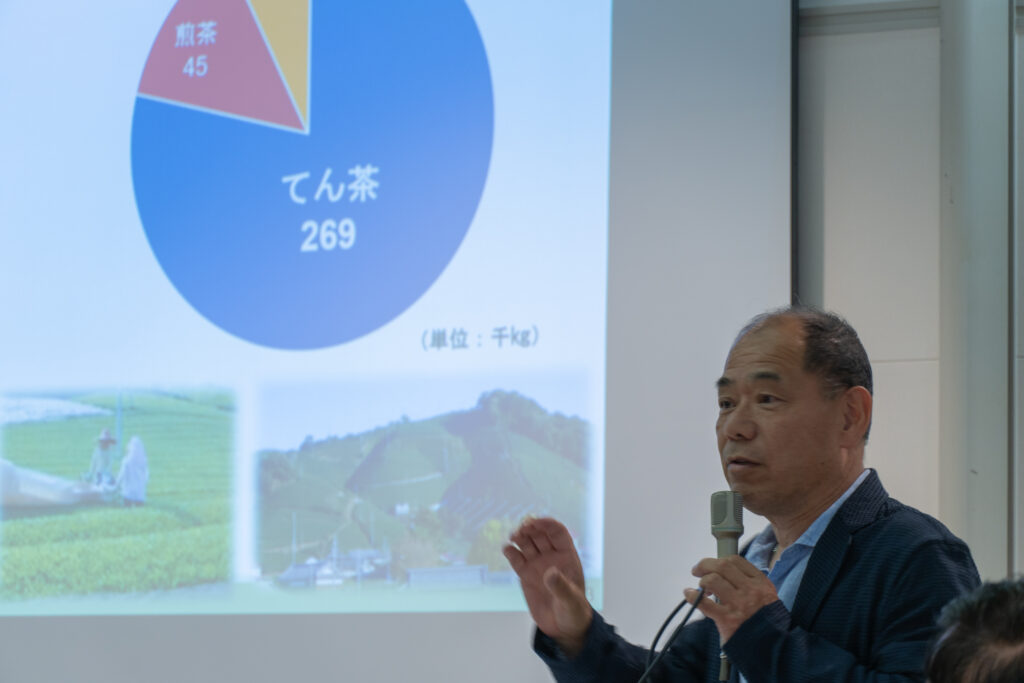

鎌倉時代から続く和束町の茶業は、現在、京都府内の茶生産量の約半分を担っています。煎茶から抹茶へと生産の主軸が移り、加工品需要の増加により市場売上は20億円から40億円へ倍増しました。

一方で、個人バイヤーによる直接取引の増加や価格競争の激化に対する懸念も示されました。高品質な茶を育む風土に誇りを持ちつつも過信せず、文化と品質を支える持続的な産業の必要性を訴えました。最後に、「この風景には文化がある」と諭された経験を通じて、地元住民にもその価値を伝える活動の重要性を語りました。

京都〜奈良を結ぶ「宇治茶街道」構想では、京都府やJR西日本と連携し、文化を軸とした観光ルートを展開しています。電車を使った「走る茶室」では、車内での茶体験と上狛の茶問屋街観光を組み合わせ、地域への波及効果を狙っています。

クロージングセッション:未来へのヒントを探して

上下関係と友情の共存。それこそが一休をはじめとする人々の特質であり、文化形成に深く関わっていました。さらに、文化を育むうえでは縦の関係だけでなく横の関係も不可欠であり、その両方をうまく織り交ぜながら知恵を出していくことが大切であると締めくくりました。

続いて、福寿園の緒方氏が小路田氏の問いかけに応じ、お茶の文化が経済的な視点のみで捉えられる傾向を懸念しました。抹茶人気で煎茶の存在感が薄れ、ペットボトル商品ばかりが注目される現状に対し、お茶には「会話」「癒し」「思いやり」など情緒的価値があると述べました。

続いて小路田氏は、かつて永谷宗円が東山に喫茶店を開いた歴史を例に挙げ、喫茶文化の広がりとその重要性を指摘しました。また、日本人が当然のように「お茶は日本の文化」と思っていることに対し、中国や韓国でも同様に自国の文化と認識されていることから、世界各地の視点を交えたお茶の議論を通じて、自国文化への理解を深める機会にすべきだと提言しました。

続いて田邊住職が、ペットボトルの普及によって急須のある家庭が減り、お茶と会話の関係性が失われつつある現代の状況に言及しました。一休寺では来訪者に抹茶を提供し、静寂の中で人々が癒しを得ている実例を紹介。お茶の作法に込められた「おもてなしの心」や「思いやり」の重要性を再確認し、それを広く伝えていく必要性を強調しました。

再び小路田氏は、争いの多い世界情勢の中で、対話を促す文化としてのお茶の可能性に触れ、文化を使って平和に寄与する姿勢が今求められていると語りました。お茶の文化を単なる商材としてではなく、歴史と人間の対話を結び直す手段として捉えなおすべきだと。

また、観光開発のあり方についても、単に「歴史的な場所」としてのラベルを貼るのではなく、その土地に息づく本当の歴史を掘り起こし、物語を丁寧に紡ぎ直す重要性を説きました。実際、古文書や襖の裏紙などからも新しい発見がある可能性を示し、歴史の深みを活用した文化的価値創出を目指すべきだと提案されました。

茶文化の再発見と平和への可能性:対話の広がり

本セッション終盤では、参加者と登壇者による活発なやり取りが行われ、和束茶の文化的・科学的価値や未来への可能性について多様な意見が交わされました。

まず、参加者による「福寿園の緑茶飲料を愛飲している」というエピソードで会場は小さな笑いに包まれました。その後、かつて奈良県立医大で和束茶のウイルス不活化効果が示されたことに触れ、ブランドとしての世界展開の可能性が提案されました。

また、高の原音楽芸術協会からは、和束茶と音楽を組み合わせたコンサートで、子どもたちが煎れたての緑茶の美しさと美味しさに感動したという実体験が紹介されました。これを受け、小路田氏は給食時間にお茶を飲む習慣の導入や食育の大切さに言及し、教育現場での導入可能性を示唆しました。

続いて、別の参加者からは、科学技術とお茶文化の融合についての質問が出されました。これに対し和束町長は、茶に含まれる有効成分の科学分析が進んでいない現状を指摘し、研究の必要性を強く訴えました。また、執務室で来訪者にお茶を振る舞うというご自身の実践を通じて、お茶による「心を鎮める効果」や人との関係構築への効用を語りました。

最後に司会の荒木氏は、一休寺でのお茶と納豆を通じた温かい交流のエピソードを語り、一休寺納豆の発酵技術の奥深さにも触れられました。また、アインシュタインの言葉「過去から学び、今日を生き、未来に希望を持て」を引用し、本セッションの意義を締めくくりました。

最後に、主催であるミラトリエの中川佳代子氏から今後のセッション予定として、技術と人材育成をテーマにしたイベントや、地域産業を軸にしたディスカッションが紹介されました。

次回の「第15回未来創造セッション」は7月27日(日)15時から、けいはんなプラザ交流棟5階・黄河にて、「技術編」として開催。遠隔操作で競技を行うお祭り「アバターチャレンジ2025」に挑戦した学生チームと、その成長を支えてきた先生方をゲストに迎え「技術と人材育成」をテーマにトークセッションを行います。次世代を担う人材によるディスカッションにご期待ください。