第15回けいはんな万博セミナー・未来創造セッション2025レポート#2 技術編

第15回未来創造セッションは、けいはんなアバターチャレンジ2025の映像紹介から幕を開けました。理事長の浅見徹氏は、まず5月20日の大会運営に協力した関係者・来場者への感謝を述べ、予想を超える来場数や後援・協賛が集まり、大きな反響を得られたことを報告しました。

そのうえで浅見氏は、「お祭り」の役割を強調します。本来の祭りは「提供する側」と「見る側」に分かれるものではなく、地域の誰もが役割を持って参加するものです。今回のアバターチャレンジも、その精神を現代的にアレンジした「技術と人をつなぐ祭り」として構想されました。

競技テーマは「アバター=山車」。岸和田だんじり祭りのように、遠隔操作ロボットを山車に見立てて競技を実施しました。過去には最高齢82歳の参加者を含む高齢者も操縦に挑戦したということです。また、夢洲から平城宮跡、けいはんな記念公園などを巡る「アバター観光」や、関西パビリオン・大阪ヘルスケアパビリオンでの活動も紹介されました。

アバターチャレンジ2025の成果としては、学生たちの積極的な参加で大きな盛り上がりを見せたこと、精華町商工会や京都府の支援で安全かつ円滑な運営が実現できたことが挙げられました。さらに、遠隔操作ロボットの公道走行が警察に認められた初の事例となったことは快挙と言えます。

一方で課題も残っています。周辺24大学すべてが参加していないこと、高齢者の参加が限定的であったこと、学生と企業関係者が同じ時間に集まりにくいこと、運営体制の整備が途上であることなどです。

最後に浅見氏は、今後もアバターチャレンジを継続し、「特に65歳以上の好奇心と向上心を持つ方々に積極的に参加してほしい」と呼びかけました。高齢者が運営の中心となり、大学や事業者が技術的に支援し、行政が後押しすることで「魅力ある地域を作っていきたい」と結びました。

飯尾尊優氏 基調講演Ⅰ「人とロボットが共生する明るい未来」

基調講演Ⅰでは、同志社大学ソーシャルロボティクス研究室の飯尾尊優准教授が登壇し、「人とロボットが共生する明るい未来」について講演しました。

冒頭、飯尾氏はアバターチャレンジ2025での経験を振り返り、優勝という結果以上に、学生が大規模プロジェクトを経験する中で大きく成長したことを強調しました。

飯尾氏は、自身の専門分野であるソーシャルロボティクスについて解説。ロボット技術は制御や安全性など工学的側面が注目されがちですが、人と社会に受け入れられるには心理・文化・社会科学を含めた多角的な視点が不可欠だと述べました。そのため文化情報学部に所属し、人文社会科学と工学を橋渡しする立場を取っています。

講演では複数の研究事例が紹介されました。

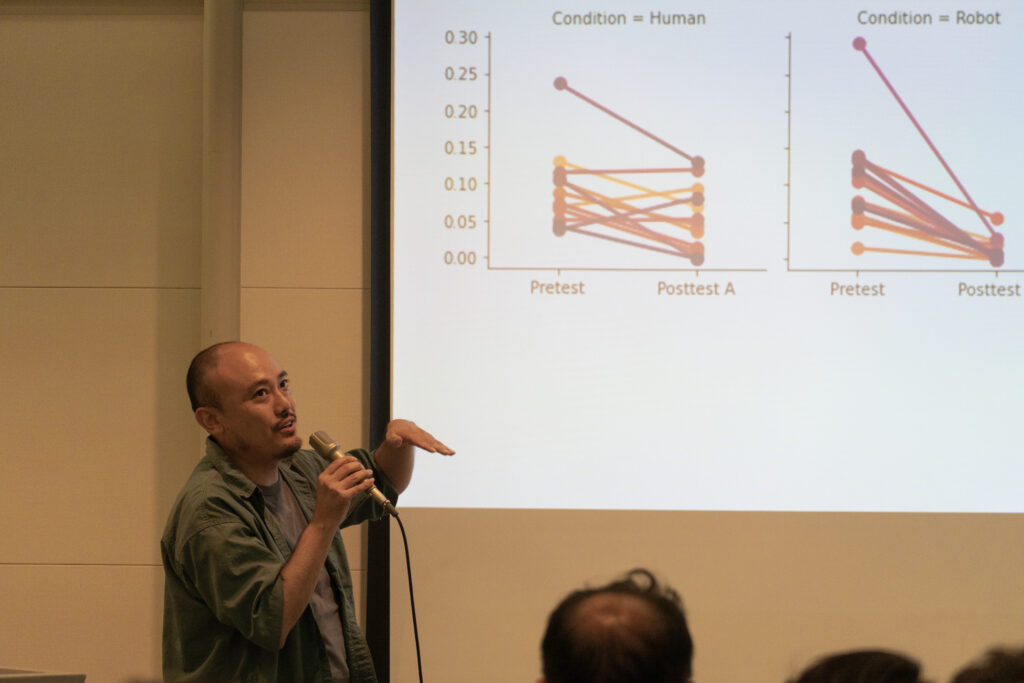

- 褒め効果の検証:ロボットが人を褒めることで学習効果が向上することを確認。英会話学習では、ロボットの反復練習で文法誤りが減少し、流暢さが向上するケースが見られました。

- 身体性の重要性:ロボットは物理的に存在することで視線誘導や指差しが可能となり、学習意欲や理解度を高めます。ASIMOによる展示説明や子ども・高齢者との実験が実例です。

- 高齢者支援:認知症高齢者との会話促進を目的としたロボットを開発。音声認識が難しい場合も、自己応答機能により平均10分以上の会話を成立させ、深い自己開示を引き出す事例もありました。

また、災害時の案内や企業内コミュニケーション促進など、社会実装に向けた取り組みも進行中です。

最後に飯尾氏は、「ロボット共生社会の鍵は多様な人々の巻き込み」であると強調。研究者だけでなく、利用者や地域住民を巻き込み、ロボットが人間関係や地域社会を活性化する未来を実現したいと述べ、講演を締めくくりました。

鄭聖熹氏 基調講演Ⅱ「挑戦する学生へ:壁を越えてわかる“本当の力”」

基調講演Ⅱでは、大阪電気通信大学電子機械工学科の鄭聖熹(ジョン・ソンヒ)教授が、「挑戦する学生へ:壁を越えてわかる“本当の力”」と題して講演しました。

韓国出身の鄭氏は博士号取得後に日本でロボット研究に従事。現在はロボットの安全性を中心に福祉機器や介護ロボットを研究する傍ら、スタートアップにも関わっています。「安全だけを追求すれば何もしないロボットになってしまう」と語り、社会実装のための実用的な技術開発の重要性を強調しました。

学生時代は文系寄りで、本や詩に親しみ、夢も野球選手から一般人、お坊さん志望など変化したと語ります。「なぜ今日本でロボット研究をしているのか、自分でも不思議に思う」と笑いながらも、その経験が学生へのメッセージに繋がっていると述べました。

講演では、学生が大会を通じて得る成長を具体例で紹介。ワールドロボットサミットのコンビニロボットチャレンジやサイバスロン国際大会での上位入賞を経て、学生が技術力と人間力を高め、希望する企業への就職に結びついた事例を紹介しました。

鄭氏が学生に伝えたメッセージは次の3点です。

- 自分の限界を知ること — 限界を知ることで次の行動が見えてくる

- 時間の大切さ — 同じ24時間でも使い方次第で結果が変わる

- 他人がやらないことに挑戦すること — 少人数の分野で価値を発揮する

さらに、「自分のタイミングで動くこと」「考えすぎずにまずやってみること」も重要だと述べ、「100人中1位は難しいが、2人中1位は簡単。人がやらないことをやることが価値になる」と学生を励ましました。最後にキム・ヨナ選手の言葉を引用し、「目標が決まったら何も考えずに動くことが大切」と結びました。

けいはんなアバターチャレンジ2025 トークセッション・基調講演

未来へ挑む大学と企業の熱気

5月25日に開催された「けいはんなアバターチャレンジ2025」本番大会を振り返るトークセッションには、同志社大学、京都先端科学大学、奈良先端科学技術大学院大学、大阪電気通信大学、奈良学園大学の学生たちが参加しました。

参加の動機はさまざまでした。「大きなロボットを作ってみたかった」「大学が一堂に会してイベントを行う機会は貴重」「人が遠隔でロボットを動かす仕組みに惹かれた」「農業用ロボットを開発しており、応用の場として挑戦したい」「けいはんな万博に関われる機会だと聞いて」など、それぞれの専門や夢と、アバターチャレンジの舞台が結びついていたことがうかがえました。

大会を振り返っての感想では、通信トラブルなど困難に直面しながらも「決勝まで進み、3位になれたことが大きな自信になった」「本番でロボットが動かないトラブルに焦らず冷静に対応できる力が身についた」「操作性の工夫が重要だと実感した」「人材確保に苦労したが乗り切ることができた」「限られた資源で創意工夫を凝らす重要性を学んだ」「振動でネジが緩む課題を次回に生かしたい」など、現場でしか得られない学びがあふれていました。

次回に向けたアイデアも積極的でした。「コスト制限を設け、限られた予算で工夫する審査も面白い」「アバターをより幅広い場で活用し、世代や国籍を超えた交流を生むイベントにしたい」「医療系の大学として、患者や地域の人々が笑顔になれるアバター開発を目指したい」など、それぞれの強みを生かした構想が飛び出しました。

企業の視点と学び

学生の挑戦を支える企業も、それぞれの立場から大会を振り返りました。

教員から見た成果と課題

けいはんな未来懇談会から10年を経て~技術と人材育成の観点から~

構想の原点と50年スパンの街づくり

けいはんな学研都市の構想が生まれて数十年。山下氏は、担当となった当時、構想を提唱した奥田先生から直接お話を伺った経験を振り返りました。

1970年のオイルショックやローマクラブの提言を背景に、奥田先生は「地球資源には限りがあり、その活用が人類の未来を左右する」と感じたといいます。この思いが構想の出発点であり、「学研都市の完成には最低50年が必要」と語られました。文化や町全体の雰囲気を育むには長い年月が必要との考えから、学術研究機関と住宅開発の2つのクラスターが計画されました。

アバターチャレンジの意義と、長続きする「お祭り」にするための提案

山下氏は、国際的な発展には「世界中から知恵を集めるオープンイノベーションが不可欠」と指摘します。アバターチャレンジは、参加者・観客・支援者が立場を超えて知恵を共有する場であり、その点で極めてユニークな取り組みです。国際競争力を高めるためにも、多様な知見を集める意義が強調されました。

また、アバターチャレンジを長く続く取り組みにするには、明確な社会的テーマが必要だと山下氏は述べました。祇園祭を例に、千年以上前に疫病鎮静を願って始まり、現在も多くの人を惹きつける背景には、目的と歴史の積み重ねがあると説明。鉾の装飾に見られるペルシャ絨毯などの海外文化の取り込みも、長年のオープンイノベーションの成果だと述べ、「何を目標に」「なぜ京都で」という哲学を掲げることで、アバターチャレンジも長く続く祭りになると提案しました。

健康長寿と地域の時間軸

次いで山下氏は、関西文化学術研究都市が「ここにあって良かった」と言われる街になるためには、健康長寿の実現が欠かせないと強調。WHOが定義する3つの健康、すなわち「体の健康」「心の健康」「社会的健康」を紹介し、特に社会的健康は「自分が社会に役立っていると実感できること」であり、そのためには役割や仕事があることが大切だと述べました。

また、地域ごとの時間感覚の違いにも触れました。東京のスタートアップは5年先の資金回収を重視する一方、京都は10年、さらにはもっと先を見据える事業構想が多いと指摘。これは「不易流行」の思想が根付いているためであり、変えるべきものと変えないものを見極めながら、長期的に続く新しい挑戦をしてほしいと結びました。

会場からの意見と今後の展望

次回の未来創造セッションは8月31日、「地域愛と産業」をテーマに開催予定。地域に根ざした活動と未来に向けた産業の可能性について、さらなる議論が行われる予定です。